Introducción

Actualmente

vivimos la pandemia causada por el virus

SARS- CoV- 2; sin embargo, estamos frente a una amenaza cada vez mayor para la

salud mundial, la resistencia a los antibióticos. De acuerdo con Barco (2021)

solo en el año 2015 las bacterias

resistentes a los antibióticos provocaron 670.000 infecciones y 33.110 muertes; la OMS pronostica que serán 10 millones las personas fallecidas en

el año 2050 por esta causa. En esta línea, Guevara et al. (2022) señala que

se estima que para las próximas décadas,

el número de muertes a causa de patógenos multirresistentes será mayor que las

muertes causadas por cáncer.

Lo

anterior supone la búsqueda de tratamientos alternativos para controlar

enfermedades causadas por estos microorganismos. Si bien la resistencia a los

antibióticos corresponde a un fenómeno natural, el que para Guevara et al.

(2022) ocurre como una respuesta evolutiva a la fuerte presión selectiva dada

principalmente por la exposición e interacción

de los microrganismos a agentes

químicos (desinfectantes y metales pesados entre otros) lo cual acelera el traspaso

de genes de resistencia en las poblaciones bacterianas aledañas, produciendo

un aumento en el número de patógenos multirresistentes con ventajas

evolutivas y adaptativas.

Por

otro lado, el autor señala la existencia

de una relación directa entre el consumo de antibióticos y las variaciones de

resistencia que producen estos medicamentos en los microorganismos. Es así que para comprender la evolución y el

impacto de la resistencia microbiana surge

el concepto de “resistoma”, el

cual que incluye a todos los genes de resistencia a los antibióticos y a sus

precursores (en bacterias patógenas como no patógenas), lo que permite entender

e investigar los orígenes y evolución de

la resistencia.

Bacteriófagos ¿Qué son?

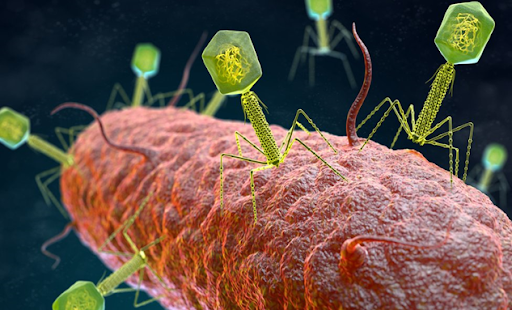

Los

bacteriófagos son virus que infectan a bacterias, como afirma Sejas (2021)

se encuentran entre los organismos más abundantes y ubicuos de nuestro

planeta, son catalogados como controladores naturales de las bacterias. De

acuerdo con Guevara et al. (2022) cada bacteria tiene sus fagos

específicos, los que podrían utilizarse

como agentes antibacterianos. Pero, no piensen que los bacteriófagos al ser específicos nos puedan atacar, el que sean específicos significa que solo pueden atacar a una especie puntual, que son las bacterias, no a los seres humanos; como super héroes no atacan a los buenos, sino que solo a los villanos.

Cabe señalar también, que los bacteriófagos debido a su especificidad, son usados en otros ámbitos, por ejemplo, el agropecuario y alimenticio. Para saber más revisa: https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/18

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-10182015000700010&script=sci_arttext&tlng=n

Barco

(2021) indica que el 96% de los fagos

conocidos pertenecen a tres familias: Podoviridae, Myoviridae y

Siphoviridae. Los bacteriófagos

fueron descubiertos en el año 1915, por el microbiólogo inglés Frederick Twort,

este identificó un agente bacteriolítico que infectaba y mataba bacterias,

pero sin lograr definirlo; no fue hasta 1917 que el microbiólogo canadiense Félix d'Herelle informó el descubrimiento de

"un invisible antagonista microbiano

del bacilo de la disentería" y confirmó que se trataba de un virus al que llamó

"bacteriófago".

Para saber más: https://elpais.com/elpais/2019/05/23/ciencia/1558629279_769979.html

Morfología

Citando

a Aties et al. (2017) los fagos se constituyen fundamentalmente de material

genético y proteínas. Su genoma puede ser de ácido desoxirribonucleico (ADN) o

ácido ribonucleico (ARN), el cual puede ser unicatenario o bicatenario; este

material genético se encuentra protegido por una cubierta de proteínas

denominada cápside.

La

estructura de los fagos es determinada por sus proteínas de envoltura, cuya

función es la de proteger al material genético; estas proteínas además cumplen el rol de proporcionar al fago:

cuello, cola, fibras caudales, láminas

básales y/o espículas.

Créditos: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frevistas.udea.edu.co%2Findex.php%2Fhm%2Farticle%2Fdownload%2F335348%2F20794045%2F175750&psig=AOvVaw0KjOZUn9qfJKH6oFA71oXc&ust=1645738470002000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjP2rnY45b2AhUBOLkGHb6TCFMQr4kDegUIARDGAQ

Morfológicamente

los bacteriófagos son virus con cola y receptores para el reconocimiento bacteriano. En las familias

Myoviridae y Siphoviridae las colas son largas,

contráctiles para la primera y no contráctiles para la segunda familia; y en la

familia Podoviridae las colas son cortas y no contráctiles (Barco, 2021). Los

bacteriófagos miden entre 50 y 200 nm

(Richter et al., 2018) citado por Fuentes et al. (2021) y sólo pueden

ser visibles con un microscopio electrónico.

Créditos

de la imagen:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fvert-fut-55714386&psig=AOvVaw2C9N33u_xzDFzYGl8Fcx9g&ust=1645737606634000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwje8uG84Jb2AhW0N7kGHY7DANEQr4kDegUIARD6AQ

Para saber más visita: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frevistas.udea.edu.co%2Findex.php%2Fhm%2Farticle%2Fdownload%2F335348%2F20794045%2F175750&psig=AOvVaw0KjOZUn9qfJKH6oFA71oXc&ust=1645738470002000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjP2rnY45b2AhUBOLkGHb6TCFMQr4kDegUIARDGAQ

Ciclo de vida de un fago

Barco

(2021) indica que los bacteriófagos presentan dos ciclos de vida, el ciclo lítico

y el ciclo lisogénico; aunque hay que

hacer la salvedad, según Aties et al. (2017) que no todos los bacteriófagos

pueden usarse en terapia, únicamente los pertenecientes al ciclo lítico, dado

que los fagos con ciclo lisogénico, al integrar su genoma en el de la bacteria,

no la matan y pueden incluso transferir genes que incrementen la virulencia de

la bacteria.

El

ciclo lítico se divide en cinco fases:

primero se produce la adsorción de fagos a la célula huésped mediante la unión

a receptores específicos de la superficie bacteriana (1). Luego, el fago

inyecta el material genético en la bacteria mediante la contracción de la

cola y la formación de un agujero en la

pared celular (2). Estos genes se

expresan y la bacteria los replica originando varias copias del genoma vírico (3). Las proteínas estructurales de

los nuevos viriones se ensamblan formando partículas fágicas (4), finalmente se degrada la pared bacteriana por acción de

proteínas del fago (5), se produce la lisis y liberación de la progenie viral.

En este último proceso, la mayoría de

fagos utiliza dos grupos de proteínas: holinas y endolisinas, que forman

sistemas holin-lisina, causantes de la lisis.

Créditos: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFigura-1-Esquema-general-del-ciclo-litico-de-un-fago-1-Adsorcion-a-la-superficie_fig2_294275865&psig=AOvVaw1mO3s_OaGscKQTjU6AStAU&ust=1645738013056000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiz98f-4Zb2AhUpBLkGHT-8CyUQr4kDegUIARDsAQ

¿Cómo

actúan?

Además de sacar

provecho terapéutico al ciclo lítico del bacteriófago, existen otras técnicas. De acuerdo

con Fuentes et al. (2021) las endolisinas, enzimas que degradan la pared

celular bacteriana, actúan como enzibióticos

(enzimas con actividad antibiótica); estas enzimas también son útiles en el control de las

biopelículas (acumulaciones de bacterias que secretan moléculas que las

protegen y que dificultan la efectividad de los antibióticos) y además se usan

en la desinfección de equipo hospitalario y en la industria alimentaria.

También se pueden

usar solamente las proteínas de la cápside del bacteriófago para construir partículas tipo virus (vlps, por sus siglas

del inglés Viral Like Particles), las cuales sirven para el diseño de vacunas

contra infecciones virales, las que al carecer de material genético son

seguras para la inducción de anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, contra la

influenza.

Por último, las

endolisinas se utilizan para generar “fantasmas bacterianos” (Bacterial Ghosts

o bgs, en inglés), estos son células bacterianas que perdieron su contenido

celular, quedando solamente la envoltura.

Créditos: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ocu.org%2Falimentacion%2Fseguridad-alimentaria%2Finforme%2Fbacteriofagos&psig=AOvVaw3oMxbJUO1tB64HR8Bf7kxa&ust=1645738136984000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjp-NO54pb2AhUECrkGHZCUCcIQr4kDegQIARBj

Pros y

contras de la terapia con fagos.

Como lo hace notar Fuentes

et al. (2021) la terapia de bacteriófagos presenta numerosas ventajas en

comparación con la terapia con antibióticos convencionales, algunas de ellas son:

1) Son abundantes en

la naturaleza y de bajo costo, un solo bacteriófago puede aniquilar a un gran número de bacterias.

2) Los

bacteriófagos líticos destruyen por completo a las bacterias.

3) Son muy

específicos, infectan únicamente a su bacteria hospedera, dejando intactas a

otras bacterias benéficas y no infectan a los humanos, animales o plantas.

4) Una sola dosis

es suficiente para el control de la infección bacteriana, ya que mientras hayan

bacterias, los bacteriófagos continuarán

replicándose y una vez eliminadas, también dejarán de multiplicarse.

5) Pueden mutar

para evadir las defensas de las bacterias. Se pueden utilizar mezclas de bacteriófagos

para evitar el desarrollo de resistencia bacteriana.

6) No causan

alergias como lo hacen algunos antibióticos

Aties et al.

(2017), plantea como dificultad

para el uso de bacteriófagos que pueden

producir altos niveles de endotoxinas en infecciones causadas por bacterias gram negativas.

Conclusión

Actualmente,

la evidencia en relación al potencial terapéutico que presentan los bacteriófagos ha demostrado

efectos positivos en un alto porcentaje de los casos reportados; sin embargo, se debe

seguir investigando en un universo mayor a fin de terminar de estudiar aspectos que permitan estandarizar el manejo terapéutico

y convertir esta terapia en una realidad frente a las bacterias multirresistentes.

Fuentes

Aties L., Duret, Y., Tabares, M., Fernández, S. (2017). Los enzibióticos como alternativa terapéutica contra las enfermedades bacterianas. MEDISAN. 21(10) ,3077

Barco, P. (2021).Terapia fágica como

alternativa a la resistencia a

antibióticos. NPunto, 5(35), 142-146

Fuentes, M., Gil, A., Martínez, C., Baizabal, V., Valdez, J. (2021). El enemigo de mi enemigo es… Un virus que ataca a las bacterias: los bacteriófagos. Revista Digital Universitaria. 22(4) ,1-13 http://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2021.22.4.1

Guevara, F., Muñoz Molina, L., Navarrette, J., Salazar, L., Pinilla, G. (2020). Innovaciones

en la terapia antimicrobiana. NOVA. 18 (34), 09-25

Sejas, C. (2021). Fagoterapia: Tratamiento alternativo para el Control de las Infecciones Bacterianas en Pacientes Quemados. Revista argentina de quemaduras. 31(2), 1-13.